KOSTENGÜNSTIG AUF DEM WASSER

VOM KREUZFAHRT ZUR QUARTIERFAHRT

DER HOMOGENSTE SCHNELLDAMPFER

VOM KREUZFAHRTSCHIFF ZUM CASINO

VOM KREUZFAHRTSCHIFF ZUM CASINO

Die „Golden Odyssey“ war ein Kreuzfahrtschiff der griechischen Royal Cruise Line. Nach 40 Dienstjahren wurde es 2017 erst in Hongkong, dann in Kambodscha zum Hotel- und Casinoschiff umgebaut.

EINST DAS GRÖSSTE SCHIFF DER WELT

EINST DAS GRÖSSTE SCHIFF DER WELT

DIE RÄTSELHAFTE SCHIFFSKATASTROPHE

DIE RÄTSELHAFTE SCHIFFSKATASTROPHE

IN ZWEI TEILE GEBROCHEN

IN ZWEI TEILE GEBROCHEN

LUCKY SHIP

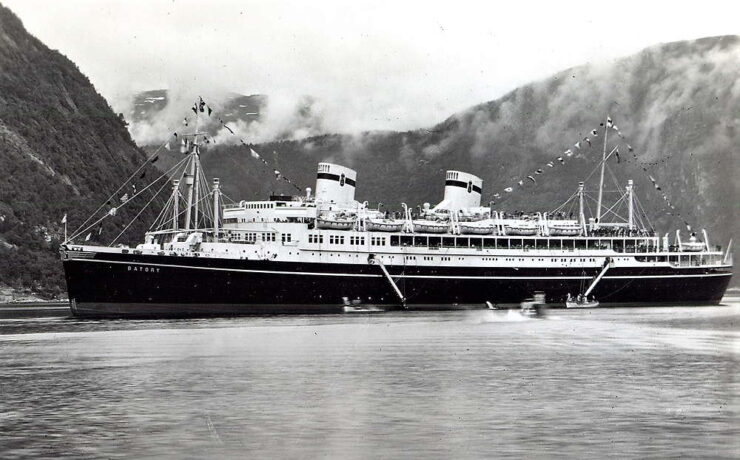

MS Batory war ein polnisches Passagierschiff auf der Transatlantikroute, es wurde aber auch anderweitig eingesetzt und war sehr nützlich. Fans von Passagier- und Kreuzfahrtschiffen können auch im häuslichen Ambiente ihre Lieblingsdampfer aus dem 20. Jahrhundert in Bausätzen errichten. Bei Händlern und in gut sortierten Modellbauläden

GOLDSCHIFF IN NOT

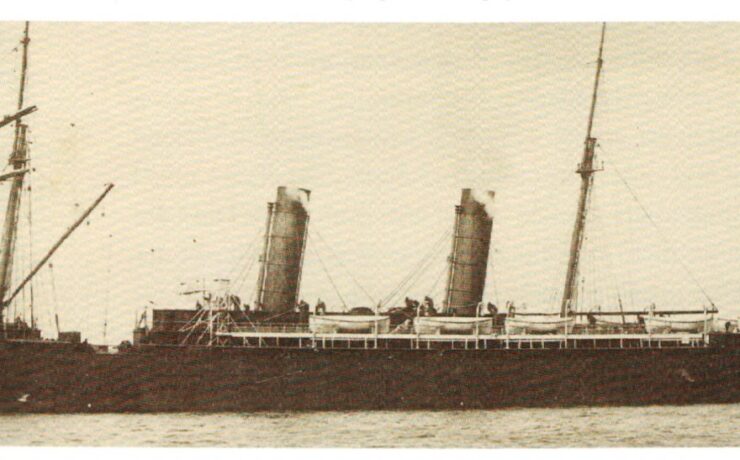

Die Vestris war ein ansehnlicher und luxuriöser Passagierdampfer, der zugleich Ladung und Post beförderte. Nach nur 18 Jahren geriet er in eine tragische Situation. Fahrlässigkeit kann tödlich sein, vor allem auf einem Ozeandampfer. Die Vestris, ein Passagierschiff der britischen Reederei Lamport & Holt, befand sich